ARTICLE

記事

- MEMBER

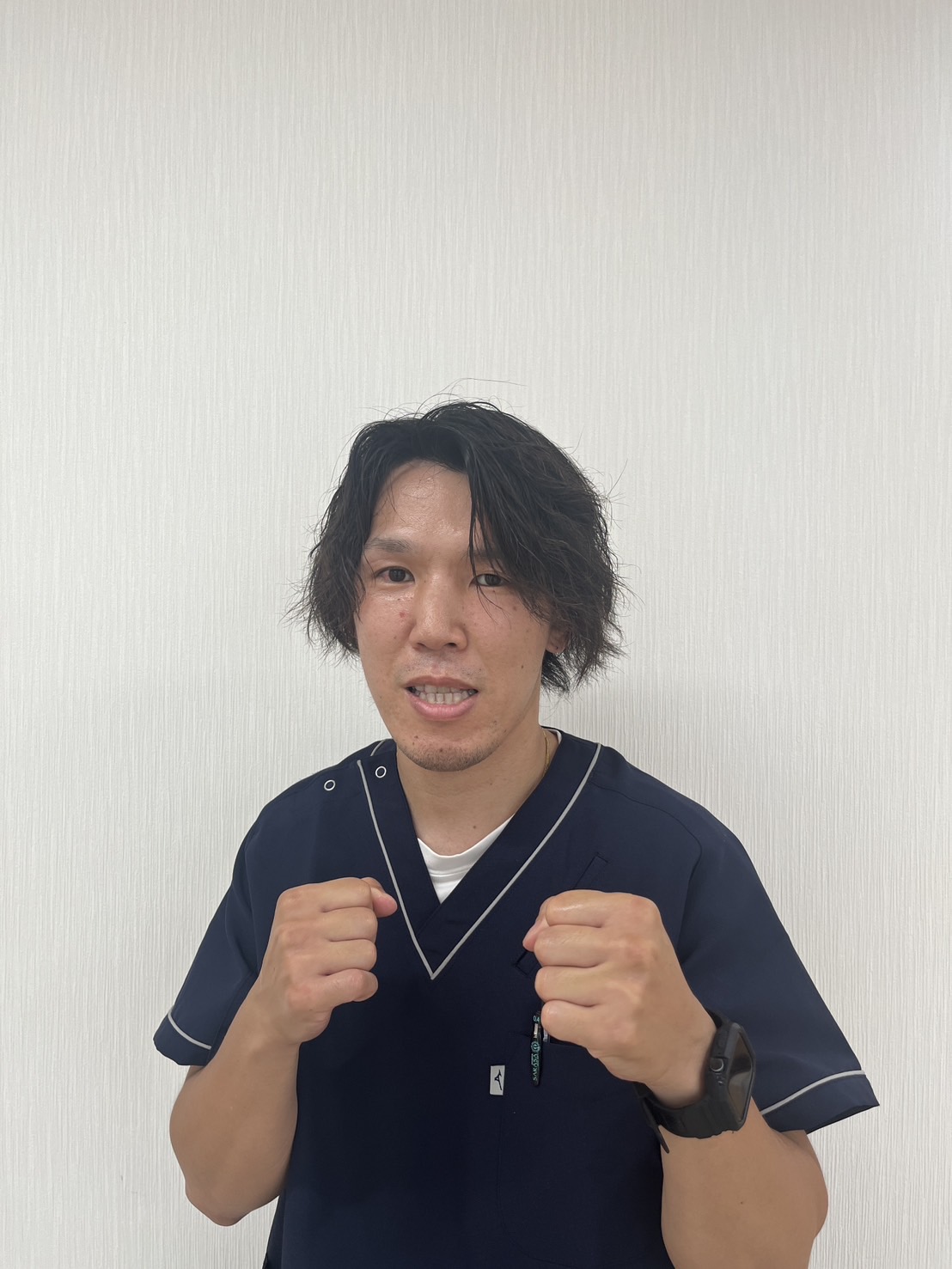

「頼られる存在」になるまで——自然体で導くエリアマネジメント

2025.06.23 Mon

無理せず、でも真剣に。

サニタには、あなたらしいリーダー像が描ける場所がある

「ガツガツ前に出るタイプじゃない」「人を引っ張るのは向いてないかも」

——そんなふうに思っている方にも、サニタはチャンスをくれる会社です。

頼られるリーダーの条件は、自然体で人と向き合い、チームの成長を支え続けること。

八重樫先生のようなエリアマネージャーの存在が、それを証明してくれています。